La famille Corneille

Parmi les trésors dont peut s’enorgueillir le Service des collections remarquables, figure un magnifique « herbier peint à la gouache par Mademoiselle Marie Corneille offert à l’Université de Poitiers par le docteur Pierre Corneille, son frère », selon l’intitulé collé en tête du document.

Grâce aux recherches de Grégory Vouhé (« De Niort à La Rhune, l’herbier peint de Marie Corneille Saint-Marc », dans L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, 2017, n° 117), nous savons qu’il s’agit de Marie Georgette (1858-1911) et Pierre Urbain (1862-1945) Corneille Saint-Marc. Tous deux naquirent dans les Deux-Sèvres, Marie à Niort, Pierre à Coulonges-sur-l’Autize. Ils perdirent leur père, médecin, dès 1867.

Marie passa sa vie dans la région et, restée célibataire, s’éteignit à Lusignan auprès de sa mère et deux domestiques.

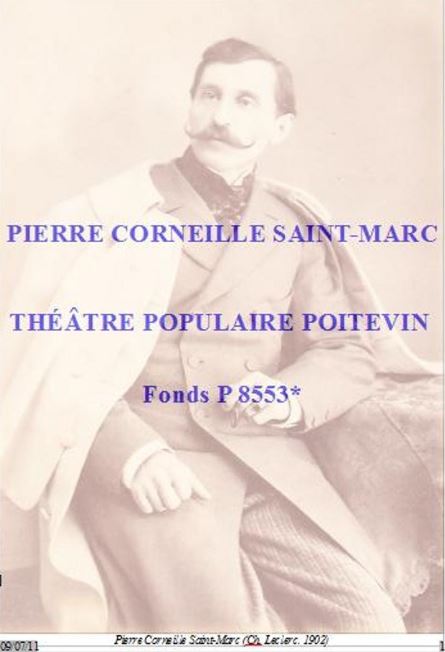

Après avoir vécu un temps à Paris, Pierre, médecin de formation, s’illustra en fondant le Théâtre populaire poitevin (TPP) à La Mothe-Saint-Héray, dans les Deux-Sèvres, en 1897. Se déclarant descendant du grand Corneille, il composa une vingtaine de pièces, jouées sur cette scène de plein air. Ses archives et celles du TPP ont été données à la Médiathèque de Niort.

Présentation de l’herbier

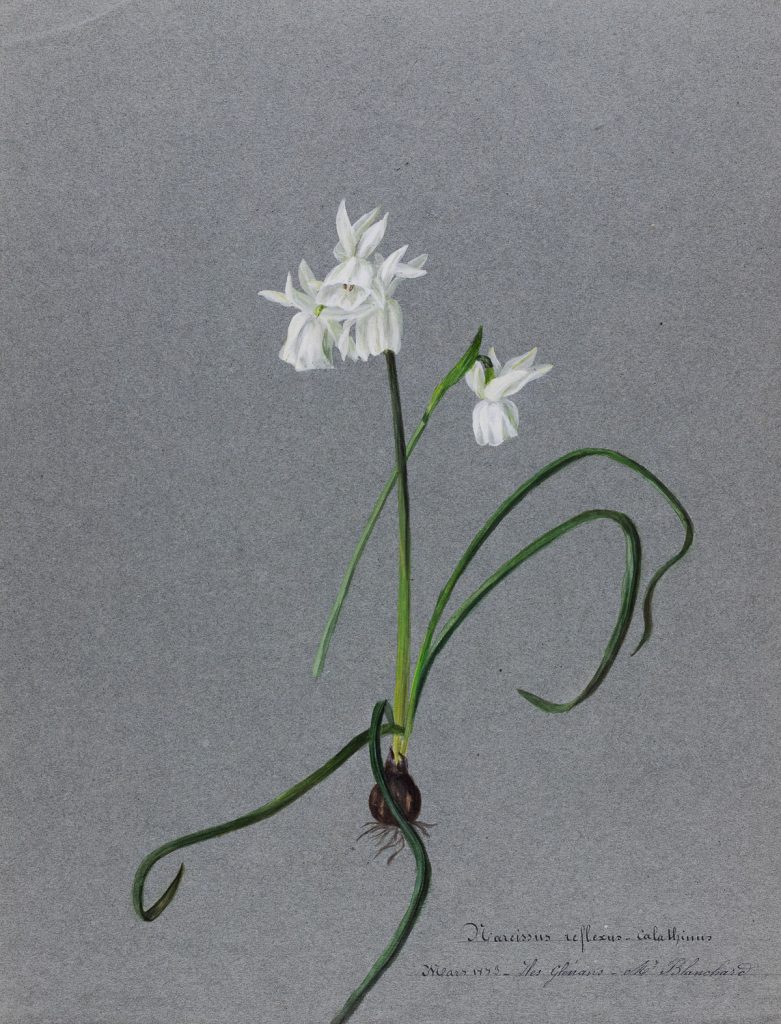

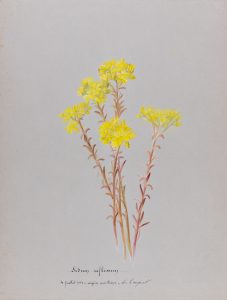

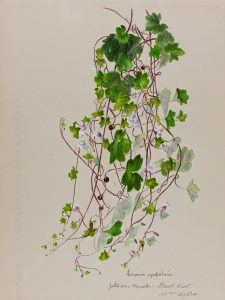

L’herbier de Marie Corneille comprend 459 planches sur papier de diverses couleurs. Les plantes peintes avec racines ont certainement été arrachées.

Chaque spécimen est identifié par son nom scientifique, en latin, et éventuellement sa forme vernaculaire. La plupart des gouaches sont datées (mois, année). Si la période concernée s’étale de 1872 à 1902, la majorité des peintures ont cependant été réalisées entre 1878 et 1891. Beaucoup portent un nom de ville (surtout Niort, Lusignan et leurs environs, mais également Bordeaux, d’autres localités de Gironde, Charente et Charente-Maritime, de Bretagne, des Pyrénées ou des Alpes) et un type de terrain (« haies », « bois », « champs », « chemin », « rochers maritimes »). Marie Corneille se pencha sur les végétaux sauvages croissant autour de sa résidence et ses lieux de villégiature.

Elle bénéficia parfois de l’aide de collaborateurs, mentionnés au bas des planches, comme ce « Mr Blanchard » à Lusignan et en Bretagne. Il est notamment associé à un narcisse endémique des îles Glénan (ci-contre), peint par Marie Corneille en 1883, soit 80 ans après sa découverte.

Les plantes furent classées par familles à au moins deux reprises, la dernière intervention aboutissant à une répartition en 13 liasses. L’herbier ne fut donc pas seulement envisagé comme un bel objet, mais aussi comme une œuvre scientifique, à réactualiser en fonction de l’avancée du savoir.

Femmes, herbiers et peinture de fleurs

À partir de la fin du XVIIIe siècle, constituer un herbier devint à la mode chez les jeunes femmes ou jeunes filles cultivées. Si l’entourage masculin (père, frère ou mari) s’intéressait à la botanique, il y avait plus de probabilités qu’elles en fissent de même. La connaissance des plantes était considérée comme appropriée pour elles car en relation avec le vivant, pas trop abstraite et susceptible de trouver des applications dans la sphère domestique (thérapeutique). Herboriser s’avérait en outre une occasion de sortie et des réseaux de sociabilité pouvaient se créer autour de cette activité. Les femmes étaient toutefois souvent exclues de la production botanique savante et a fortiori des publications en la matière, devant se contenter du statut de vulgarisatrices, contributrices de l’ombre ou illustratrices.

Jugée en adéquation avec la sensibilité féminine, la peinture de fleurs était en effet enseignée non seulement dans les milieux aisés, où elle était généralement pratiquée comme un art d’agrément, mais aussi à des jeunes filles d’origine plus modeste en raison des débouchés offerts : peintre (d’un genre toutefois estimé bien inférieur à la peinture d’histoire), illustratrice, graveuse, décoratrice d’éventails, de porcelaine, enseignante dans cette même discipline.

L’herbier de Marie Corneille a été intégralement numérisé. Il est consultable sur Florilège, la bibliothèque virtuelle des Bibliothèques de l’Université de Poitiers.

Pour aller plus loin

VOUHÉ Grégory, « De Niort à La Rhune, l’herbier peint de Marie Corneille Saint-Marc », dans L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, 2017, n° 117, p. 120-121

Sur Pierre Corneille

BESNARD-GIRAUDIAS Hélène, Le Théâtre populaire poitevin : créé par le docteur Pierre Corneille dernier descendant du grand tragique : La Mothe-Saint-Héray, 1897-1937, Niort, Imbert-Nicolas, 1993. Le début est disponible sur Gallica.

GRASSIN Geoffroy (dir.), Une histoire de la bibliothèque de Niort : 250 ans, La Crèche, La Geste, 2023, p. 198, 243-246, 282, 286-290

VRIGNAUD Isabelle, Traitement matériel et intellectuel du fonds Pierre Corneille Saint-Marc en préalable à un projet de numérisation [en ligne], rapport de stage de licence professionnelle, Métiers des bibliothèques et de la documentation (MBD), Université de Limoges, 2011

Sur les femmes et la botanique, l’illustration naturaliste, la peinture de fleurs

- Ressources papier

CHANSIGAUD Valérie, Histoire de l’illustration naturaliste, Paris, Delachaux et Niestlé, 2009, en particulier « Les femmes en histoire naturelle : leur rôle d’illustratrices », dans « Le XIXe siècle : le triomphe de l’illustration et la passion de l’histoire naturelle »

SOFIO Séverine, Artistes femmes : la parenthèse enchantée, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, CNRS éditions, 2016, 2e édition, 2023

- Consultable en ligne

ANDRÉ Gilles, MARC Philippe, « Contributions féminines à la floristique de la France avant 1870 », dans Le Journal de botanique, n°90, 2020, p. 35-60

BIAGIOLI Nicole, « Les botaniques des dames, badinage précieux ou initiation scientifique ? », dans Women in French Studies, 2010, p. 1-13

BIAGIOLI Nicole, « Filles de Rousseau ? », dans GUILHAUMOU Jacques, LAMBERT Karine et MONTE-NACH Anne (dir.), Genre, révolution, transgression, Presses universitaires de Provence, 2015, p. 51-61

PÉPY Émilie-Anne, « Décrire, nommer, ordonner : enjeux et pratiques de l’inventaire botanique au XVIIIe siècle », dans Études rurales, n° 195, 2015, p. 27-42

PÉPY Émilie-Anne, « Les femmes et les plantes : accès négocié à la botanique savante et résistance des savoirs vernaculaires (France, XVIIIe siècle) », dans Genre & Histoire, n° 22, automne 2018, Genre et environnement

SOFIO Séverine, « Quelle(s) légitimité(s) pour les peintres de fleurs ? Genre, art et botanique au XIXe siècle », dans NAUDIER Delphine et ROLLET Brigitte (dir.), Genre et légitimité culturelle : quelle reconnaissance pour les femmes ?, L’Harmattan, 2007

Le Naturéum, musée cantonal des sciences naturelles de Lausanne, propose d’autres exemples d’herbiers peints par des femmes.

Les 19 et 20 juin 2025 est prévu à l’Université de Bourgogne (MSH, Dijon) un colloque intitulé Livre de la nature, nature du livre : pratiques des femmes botanistes. Il a pour objet le rôle des femmes dans le développement de la botanique au sein des cultures visuelles, manuscrites et imprimées, du Moyen Âge à la période contemporaine.

Stéphanie Daude