Une renaissance éphémère

Le Journal des dames et des modes, paru au début du XXe siècle, reprenait à l’identique la formule d’une revue publiée de 1797 à 1839 : même titre, mêmes contenus, même format, même papier épais, et pour l’illustration mêmes procédés de gravure et de mise en couleur. Il n’eut cependant pas sa longévité car le début de la Première Guerre mondiale interrompit sa publication au bout de deux ans, le 1er août 1914. Les progrès techniques advenus au cours du XIXe siècle auraient permis une impression à grands tirages, illustrée de photographies, mais le choix fut fait de conserver les modes de fabrication artisanaux d’origine et de produire ainsi une revue de luxe.

« Cette petite feuille va nous tyranniser » (Le temps, 5 juin 1912)

Le Journal des dames et des modes était imprimé à faible tirage, 1279 exemplaires numérotés destinés à un public sélect. Son contenu s’accordait avec les préoccupations de son lectorat principalement féminin, parisien, mondain, fortuné et oisif. Chaque numéro s’ouvrait et se fermait sur un feuillet de publicités pour des marques et des enseignes de luxe offrant de quoi occuper ses loisirs (hôtels de stations balnéaires, chemins de fer, automobiles, boissons) et soigner son apparence (magasins de mode, parfums, bijoutiers). Le texte tenait sur quatre feuillets : chroniques et billets d’humeur y livraient des anecdotes sur la vie mondaine parisienne et les dernières tendances de la mode. Avec trois numéros par mois, la revue était en mesure d’imposer le dictat d’une mode sans cesse changeante. Le ton était volontiers narquois et les excès du dernier cri étaient parfois moqués, comme dans ce dialogue (n° 45, 20 août 1913), où un grand couturier conseillait à sa cliente « nous sommes au mois d’août, Madame, on ne peut décemment porter que des fourrures », et ajoutait « Nous préparons même un costume de bain en fourrure » !

« À la feuille de ce jour sont jointes les gravures… »

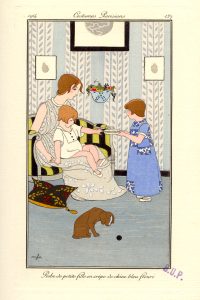

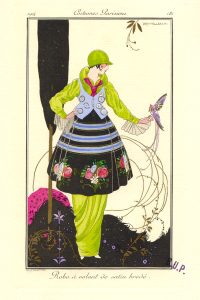

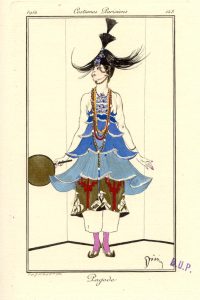

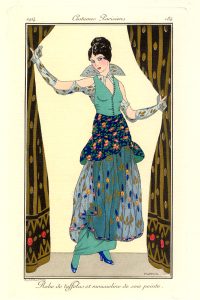

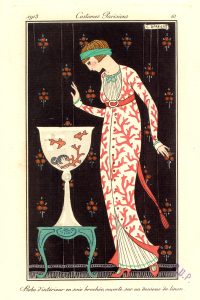

L’attrait principal de la revue réside dans ses magnifiques illustrations. Une à cinq gravures accompagnaient chaque numéro (soit 186 au total). Elles étaient gravées sur cuivre et colorées à la main, au pochoir, parfois même rehaussées d’or ou d’argent. Les toilettes étaient avant tout féminines, peu de planches représentaient des costumes d’homme, d’enfant ou des accessoires. Elles laissent imaginer les occupations d’une mondaine ; à chaque moment de la journée, à chaque activité correspondait une tenue (déshabillé du matin, toilette d’après-midi, robe du soir, costume de yacht, de bain, de tennis, robe de garden-party, robe de thé, manteau de théâtre, etc.). Les gravures sont signées de célèbres dessinateurs comme Drian, Bakst, Georges Barbier, Armand Vallée, Jan Van Brock, Marie Madeleine Franc-Nohain, Gerda Wegener. Les modèles sont de leur propre création, mais ils sont à l’image de la mode parisienne imaginée par les grands couturiers de la Belle Époque.

Une silhouette féminine libérée

L’un d’eux, Paul Poiret (1879-1944), célèbre dans toute l’Europe et même au-delà, révolutionna la silhouette féminine. Avec ses robes droites (ou légèrement resserrées dans le bas), à taille haute, ceinturées sous la poitrine, ne nécessitant plus de corset, Poiret donna aux femmes une silhouette longiligne. La simplification des formes, l’usage d’étoffes fluides et légères, apportèrent souplesse et liberté au vestiaire féminin (ainsi plus adapté aux nouvelles activités comme l’automobile ou le sport). Le Journal des dames et des modes témoignait de tous ces bouleversements, de même que du goût pour l’Orient et de l’influence des costumes des Ballets russes de Diaghilev (Bakst en était le costumier et le décorateur), qui introduisirent l’usage de couleurs vives et contrastées dont on peut encore admirer l’éclat.

Sandrine Painsard

|

|

|

|

Reproductions en ligne :

Intégralité des numéros numérisés par le Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris

Quelques titres sur l’histoire de la mode :

Yvonne Deslandres, Florence Müller, Histoire de la mode au XXe siècle, Paris, Somogy, 1986

Örmen, Catherine, Comment regarder… la mode : histoire de la silhouette, [Paris], Hazan, 2009

Raymond Gaudriault, La gravure de mode féminine en France, Paris, Éditions de l’Amateur, 1983

À voir sur Paris :

Du 25 juin au 11 janvier 2026, aura lieu une exposition consacrée à Paul Poiret, au musée des Arts décoratifs