« Vignole »

Jacques Barozzio de Vignole (1507-1573), appelé en italien Giacomo ou Jacopo Barozzi, naquit à Vignola, d’où son surnom de « Vignole ». Architecte et théoricien italien, moins connu que d’autres figures emblématiques de la Renaissance comme Alberti, Michel-Ange ou Palladio, il peut être considéré comme une figure marquante parmi les théoriciens de la Renaissance italienne, grâce aux constructions inventives et aux traités théoriques qui lui valurent le titre de codificateur de l’architecture pendant les XVIIe et XVIIIe siècles.

Formé à Bologne, il s’adonna d’abord à la peinture et étudia la perspective, sur laquelle il publia un traité en 1538. Grand admirateur de Vitruve, il entama en 1536 un voyage à Rome pour établir des relevés et étudier les temples romains : il trouva alors dans l’architecture sa nouvelle passion. Après avoir rencontré le Primatice, envoyé par François Ier à Rome, il le suivit en France et y travailla de 1541 à 1543 environ : il fut son assistant et supervisa la réalisation des figures en bronze pour le palais de Fontainebleau.

De retour à Bologne en 1543, il conçut la façade de l’église Saint-Pétrone, un magnifique palais pour le comte Isolani et le canal du Naviglio. Après son installation définitive à Rome en 1550, il devint l’architecte de plusieurs pontifes, notamment du pape Jules III. Il s’associa à la famille Farnèse et il travailla pour le compte de celle-ci pendant vingt ans. Parmi ses célèbres constructions, on peut citer la villa Giulia, l’église Saint-André, l’église du Gesù à Rome et le palais de Caprarola pour la famille Farnèse.

Décédé en 1573, Vignole fut enterré au Panthéon de Rome, laissant à l’humanité un legs architectural de magnifiques édifices et un traité d’architecture qui lui a assuré une renommée remarquable parmi les architectes de son temps.

Regola delli cinque ordini d’architettura

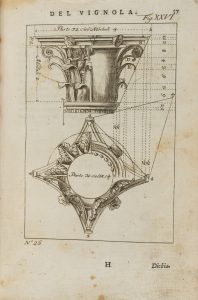

Publiée pour la première fois en 1562, traduite et commentée par Augustin-Charles Daviler en 1691, la Regola delli cinque ordini d’architettura est l’un des traités d’architecture les plus importants de l’époque moderne. Ouvrage fondamental de l’architecture de la Renaissance, il décrit les « cinq ordres » classiques, dorique, ionique, corinthien, toscan et composite. Vignole y codifie les règles de proportions et de construction de ces ordres, avec des illustrations précises. Son travail a grandement influencé l’architecture européenne en proposant un système clair et accessible aux architectes et artisans. Ce manuel est devenu une référence incontournable pour l’apprentissage des principes classiques de l’architecture, en traduisant en règles géométriques simples et facilement reproductibles les merveilles de l’architecture antique. Il a ainsi fourni aux étudiants, architectes, artisans en architecture un outil visuel et normatif, fondé sur l’observation des vestiges antiques, mais aussi sur ses propres expériences de chantier.

Le succès de cet ouvrage a été considérable : réédité de nombreuses fois, traduit dans plusieurs langues européennes, il est resté pendant plus de deux siècles un manuel de référence pour la formation des architectes. Il a ainsi contribué à diffuser un langage architectural commun à travers l’Europe, notamment en France, où son influence se fit sentir jusque dans les grandes constructions classiques de l’Ancien Régime.

L’architecture de Vignole

Combinant la fonctionnalité et l’esthétique classique, l’architecture de Vignole se distingue par son équilibre et sa rationalité géométrique. Influencé par Vitruve, Vignole allia l’antique, le classique et l’humanisme de la Renaissance dans ses conceptions architecturales.

Ses constructions à la fois élégantes et pragmatiques suivent des principes proportionnels particuliers : les principales parties sont ordonnées suivant le double, le tiers ou le quart des hauteurs totales ; chaque élément — colonnes, entablements, corniches — est soigneusement mesuré pour s’intégrer dans un ensemble cohérent et harmonieux. En privilégiant une volumétrie plutôt lisible, Vignole misa sur la symétrie, les volumes accentués et une lecture claire des structures. Ses façades sont souvent ordonnées en registres superposés, rythmés par des pilastres et des niches, comme on peut le voir dans le palais Farnèse à Caprarola. Ce bâtiment est doté d’un plan en forme de pentagone, aménagé autour d’un majestueux escalier central de forme circulaire, reflétant le pouvoir et la domination de la famille Farnèse. Les pièces, réparties en une articulation fluide, sont équipées de loggias ouvertes sur l’extérieur et se caractérisent par une richesse décorative maîtrisée, de la façade au plafond et murs garnis de fresques colorées : cette décoration permet l’adaptation des ordres architecturaux à des contextes variés.

Parmi ses œuvres célèbres, se trouve l’église du Gesù, édifiée à Rome en 1568, où la façade présente un prototype de l’église baroque jésuite, qui marque un tournant dans l’histoire de l’architecture religieuse. On y trouve une composition claire : une élévation à deux niveaux, avec des pilastres superposés, un fronton central, et des volumes bien hiérarchisés. Cette façade constitue une référence majeure pour des centaines d’églises en Europe et en Amérique latine.

Meriem Ben Ammar

Stagiaire au Service des collections remarquables en 2025

Pour aller plus loin

– DANTI, Egnatio. Les deux règles de la perspective pratique de Vignole. Trad. Pascal Dubourg Glatigny. Paris : CNRS, 2003.

– GARRIC, Jean-Philippe. « Les éditions françaises du Vignole, du traité d’architecture au manuel technique ». Dans GARRIC, Jean-Philippe., NEGRE, Valérie, et THOMINE-BERRADA, Alice (éd.), La Construction savante. Les avatars de la construction technique. Paris : Picard, 2008. pp. 169-172.

– HOEFER, J. C. Ferdinand. (dir.). Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Vol. 46. Paris : Firmin Didot Frères, Fils et Cie Editeurs, 1870. pp. 146-147.

– LEJBOWICZ, Max. « Egnatio Danti, « Les deux règles de la perspective pratique » de Vignole, 1583 ». Cahiers de recherches médiévales et humanistes. [en ligne]. 6 mai 2011. [Consulté le 4 juillet 2025]. DOI 10.4000/crm.214.

– LEMERLE, Frédérique. « Les versions françaises de la Regola de Vignole au XVIIe siècle ». Monte Artium. 1. 2008. pp. 101-120.

– MATHONIÈRE, Jean-Michel. « Vignole et les compagnons du tour de France ». Dans PÉREZ HILAIRE, NÈGRE, Liliane., et al. (éd.), Le livre technique avant le XXe siècle : À l’échelle du monde. [en ligne]. Paris : CNRS Éditions, 2017. pp. 149‑160.

– MICHAUD, Louis Gabriel (ed.). Biographie universelle ancienne et moderne. T. 48. Paris : L. G. Michaud, 1827. pp. 478-481.

– MOXON, Joseph (trad.). Vignola, or the compleat architect. Londres: J. Moxon, 1655.

– VASARI, Giorgio. Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori. Florence : Filippo Giunti, 1568.