À quoi ressemblait une thèse au XVIIIe siècle ?

L’idée qu’on se fait d’une thèse aujourd’hui est bien différente de ce à quoi elle pouvait ressembler il y a quelques siècles…

En effet, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la thèse imprimée ne s’apparentait pas encore à un long document très structuré de plusieurs centaines de pages mais elle ressemblait plutôt à une affiche.

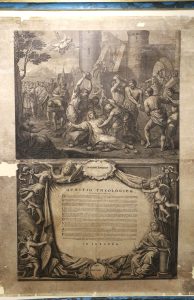

Appelée « placard » ou « thèse à image », la thèse était généralement composée, dans sa partie supérieure, d’une estampe gravée sur bois ou sur cuivre représentant, suivant le choix du candidat, un portrait, une composition allégorique ou un sujet religieux (ici : la Lapidation de saint Étienne, choisie probablement en raison du nom du candidat). La partie inférieure était composée d’un court texte dont les candidats étaient rarement les auteurs, car ils reprenaient souvent dans leurs travaux les propositions de leurs prédécesseurs.

D’autres informations figuraient sur la thèse : le nom du dédicataire (qui était souvent le mécène), le domaine de la thèse (philosophie, théologie, droit ou médecine), le nom et la qualité du président de la thèse, ceux du candidat et enfin, le jour et l’heure de la soutenance avec la mention du grade auquel prétendait le candidat.

Les thèses de théologie

On ne pouvait généralement entrer dans l’état ecclésiastique qu’après avoir fait son « Quinquennium », c’est-à-dire cinq années d’études : deux ans de philosophie et trois ans de théologie. L’étudiant en théologie devait alors être âgé d’au moins vingt-trois ans et avoir passé plusieurs examens pour soutenir sa première thèse publique, appelée « Tentative » (c’est le cas pour Étienne Mestivier ici). Cette soutenance permettait alors d’obtenir le baccalauréat.

D’autres thèses devaient suivre pour obtenir une licence : la « Mineure ordinaire », la « Majeure ordinaire » et la « Sorbonique ». Enfin, pour devenir docteur, le candidat devait soutenir une énième thèse, la « Vespérie », et présider une thèse dite « Aulique ».

Toutes les thèses de théologie commençaient généralement par une question, en général une phrase tirée de la Bible, le plus souvent inscrite en italique sous la dédicace (comme c’est le cas ici).

La soutenance

Afin d’inviter le public à la soutenance, la thèse était généralement imprimée en plusieurs centaines d’exemplaires dans au moins deux formats (en placard et en livret). Les grandes étaient placardées sur les portes des collèges et des universités, voire directement apportées chez quelques particuliers, alors que les plus petites étaient distribuées dans les rues et données le jour de la soutenance aux personnes qui y assistaient.

La soutenance obéissait à un protocole bien défini (salle soigneusement décorée, places assignées, ordre d’arrivée des différents corps, costumes somptueux, hommages, etc.). Il s’agissait d’une véritable cérémonie à laquelle était conviées de nombreuses personnalités (ecclésiastiques, magistrats, avocats, médecins, étudiants et leur famille, etc.) et la taille de l’assemblée était bien souvent proportionnelle à l’importance sociale de l’étudiant ou du dédicataire.

Le discours d’ouverture se faisait en latin et le public était ensuite invité à poser des questions au candidat.

Un document rare !

Au XVIIIe siècle, la thèse étant avant tout un exercice oratoire, le document encombrant que constituait la thèse imprimée n’était pas toujours conservé. Selon l’intérêt qu’on lui portait, certaines personnes ne gardaient que le texte tandis que d’autres ne conservaient que l’illustration. Au mieux, les plus belles thèses finissaient accrochées aux murs de particuliers.

Ainsi, rares sont les thèses qui, n’ayant pas été découpées, nous sont parvenues intactes : leur très grand format, comme ici plus de 110 cm de haut, en rendait la conservation difficile, ce qui explique également leur rareté aujourd’hui. À titre indicatif, l’Université de Poitiers en possède seulement deux.

Ressurgie d’une brocante, donnée à la bibliothèque et restaurée en 2024, cette thèse de théologie soutenue par Étienne Mestivier à la Sorbonne en 1745 constitue donc un rare témoignage matériel des exercices oratoires où l’étudiant d’Ancien Régime exposait publiquement son savoir et son aptitude à le transmettre.

Bibliographie

JOLLY Claude et NEVEU Bruno, Éléments pour une histoire de la thèse, Mélanges de la bibliothèque de la Sorbonne, n°12, 1993

MEYER Véronique, « Les thèses des collèges et des universités à Poitiers aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Revue historique du Centre-Ouest, tome IV, 2005

Élise Gervais